공간효율 배터리 수준…GIST, 차세대 슈퍼커패시터 개발

Master

0

1

0

0

10시간전

Master

0

1

0

0

10시간전

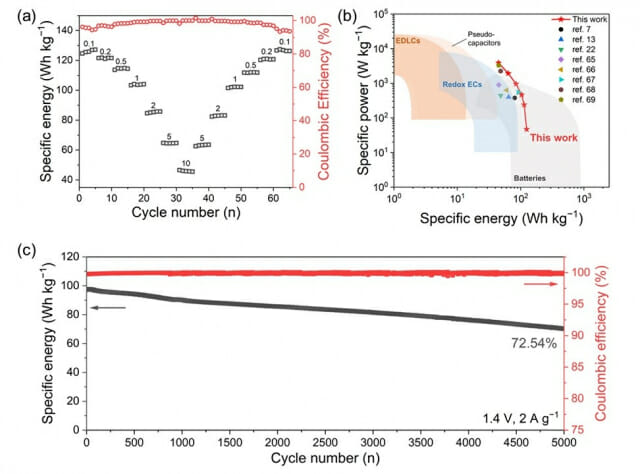

공간효율을 배터리 수준으로 끌어올린 차세대 슈퍼커패시터가 개발됐다. 고성능 레독스 전지 설계가 가능해질 전망이다.

광주과학기술원(GIST)은 화학과 박찬호 교수와 신소재공학과 유승준 교수 연구팀이 전극과 전해질 계면에서 일어나는 상호작용을 정밀하게 제어하는 방법으로 레독스 슈퍼커패시터의 에너지 저장 성능을 크게 향상시키는 데 성공했다고 19일 밝혔다.

레독스는 산화와 환원 반응을 말한다. 배터리 처럼 전자를 주고 받으며 전류를 발생한다. 최근 에너지저장장치(ESS)로 인해 재생에너지 저장 핵심기술로 주목받고 있다.

박찬호 교수는 "커패시터처럼 빠른 반응성과 긴 수명을 유지하면서도 배터리에 가까운 에너지 밀도를 구현했다는 점에서 차세대 에너지 저장 장치 개발에 중요한 전환점이 될 것"으로 기대했다.

기존 레독스 슈퍼커패시터는 에너지 밀도를 높이기 위해 전해질 속 레독스 활성물질 농도를 높이는 방식이 주로 사용됐다. 그러나 이는 활성물질이 전극 사이를 자유롭게 이동하며 에너지가 새어 나가는 자가방전 현상을 유발하고, 충·방전 효율(쿨롱 효율)도 떨어뜨리는 단점이 있었다.

연구팀은 이 같은 단점을 해결하기 위해 유기화합물과 전해질 성분인 펜틸바이올로젠(PV)과 브로마이드(Br)를 각각 음극과 양극 전해질로 사용하는 듀얼 레독스 시스템을 도입했다.

이와함께 레독스 활성물질이 효과적으로 흡착되고 확산될 수 있도록, 미세기공(2nm 이하)과 중형기공(2~50 nm)이 적절히 분포된 다공성 탄소 전극을 개발한 뒤 서로 다른 기공 크기를 조절할 새로운 합성법도 찾아 공정 비용을 낮췄다.

실험결과 연구진은 PV 분자 흡착량이 에너지 밀도에 중요한 영향을 미친다는 것과 2~10 nm 크기 중형기공이 PV 분자 흡착과 확산에 가장 효과적이라는 사실을 확인했다.

연구팀은 비표면적이 3천309 m2/g, 기공 부피는 2.38 cm3/g인 탄소 전극을 써서, 수계 레독스 커패시터 시스템에서 에너지 밀도 125 Wh/kg을 안정적으로 구현했다고 설명했다.

유승준 교수는 “에너지 저장 장치의 성능을 끌어올리기 위해서는 단순히 소재 성능뿐만 아니라, 소재 간 상호작용에 대한 이해가 필수적”이라며, “향후 다양한 고성능 레독스 전지 설계에 중요한 지침이 될 것”이라고 강조했다.

연구는 김종경 박사와 조영훈 박사과정생이 공동 1저자로 참여했다. 한국연구재단 단계도약형 탄소중립 기술개발사업 및 중견연구자지원사업 지원을 받았다. 연구 결과는 국제학술지 스몰에 온라인(4월 28일)으로 게재됐다.